閱讀更多精彩小說內容

3

鎮醫院的走廊裏,消毒水的味道刺鼻又冰冷。

我靠在牆上,手裏捏著那張CT片,醫生的診斷是:

“脛骨骨裂,必須住院治療。”

透過病房門上的玻璃,我看到父親躺在床上,雙眼無神地望著天花板,一句話也不說。

那個一輩子挺直腰杆的男人,此刻卻萎靡不振。

和解?

從他鋤頭落下的那一刻起,我心裏最後關於鄉情的念想,就徹底被砸得粉碎。

“林江,對不起......”

張萌的聲音在我身後響起,帶著濃濃的愧疚和自責。

“都怪我,如果我沒......”

“不怪你。”

我打斷她,聲音沙啞。

“是我太天真了。”

張萌咬著嘴唇,猶豫很久,才壓低聲音,湊到我耳邊:

“林江,我打聽到了,王德發的兒子根本沒病!他就是個賭鬼,天天在鎮上的賭場裏混,聽說欠了外麵一大屁股債,高利貸的人都找上門了!”

這個消息劈開我腦中的迷霧。

我終於明白,王德發為什麼如此瘋狂,李桂芬為什麼演得那麼逼真。

他們不是為了什麼救命錢,他們是在填一個永遠填不滿的賭債窟窿!

我看著病床上沉默的父親,一股徹骨的寒意從脊椎升起。

為了一個爛賭鬼兒子,他們就可以肆無忌憚傷害無辜的老人。

我的拳頭捏得咯咯作響。

“張萌,”我努力讓自己的聲音聽起來平穩,“我需要你幫我個忙。”

“你說!”

她立刻點頭。

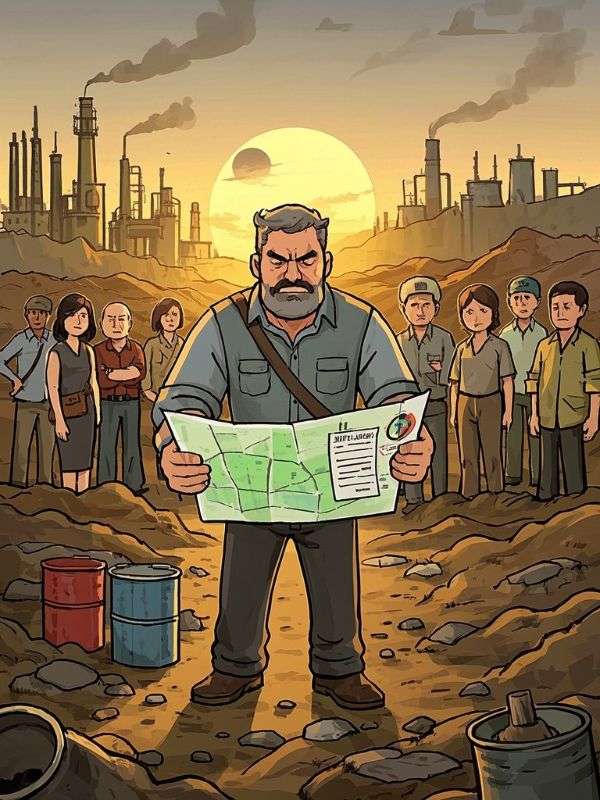

“你以村委會的名義,去一趟國土所,把我們村所有土地,特別是靠近鎮化工廠那一片,近十年的土地使用性質備案,全部調出來。”

我盯著她的眼睛說。

“我要證明,我家的那塊地,性質一直是基本農田,從未有過任何改變用途的申請記錄。”

張萌雖然不明白我為什麼要這個,但還是重重點了點頭:

“好,我馬上去!”

送走張萌,我給城裏的公司打了個電話,請了長假。

當天深夜,我悄悄回了村子。

村裏一片死寂,隻有幾聲狗吠從遠處傳來。

我避開所有有燈光的窗戶,繞到村後那片屬於我家的土地。

月光下,那片土地黑黢黢的,看不出任何異樣。

但我知道,這平靜的表象下,埋藏著足以毀掉一切的罪惡。

我拿出事先準備好的鐵鍬和密封袋,在那三畝地的不同的位置,奮力向下挖。

挖開半米多深的表層土後,若有若無的化學品氣味開始在空氣中彌漫。

我屏住呼吸,繼續向下,直到挖出一米多深。

我從深層土壤中,各取了一大塊樣本,分別裝進密封袋裏,用馬克筆標記好位置和深度,並用手機拍下取土地點的照片作為證據。

做完這一切,我累得幾乎虛脫,汗水浸透我的後背,分不清是累的還是緊張的。

我沒有片刻停留,開著那輛破車,連夜朝著省城的方向疾馳而去。

車窗外,夜色如墨。

我將土壤樣本送進一家最權威的專業檢測機構,遞上厚厚現金,隻有一個要求:

“做最全麵的重金屬和有毒化合物檢測,加急!越快越好!”

從檢測中心出來,天已經亮了。

我坐在車裏,看著初升的太陽,感覺自己渾身冰冷,精疲力盡。

王德發,你不是要錢嗎?

我不僅要讓你一分錢都拿不到,我還要讓你,連本帶利吐出來。