閱讀更多精彩小說內容

01

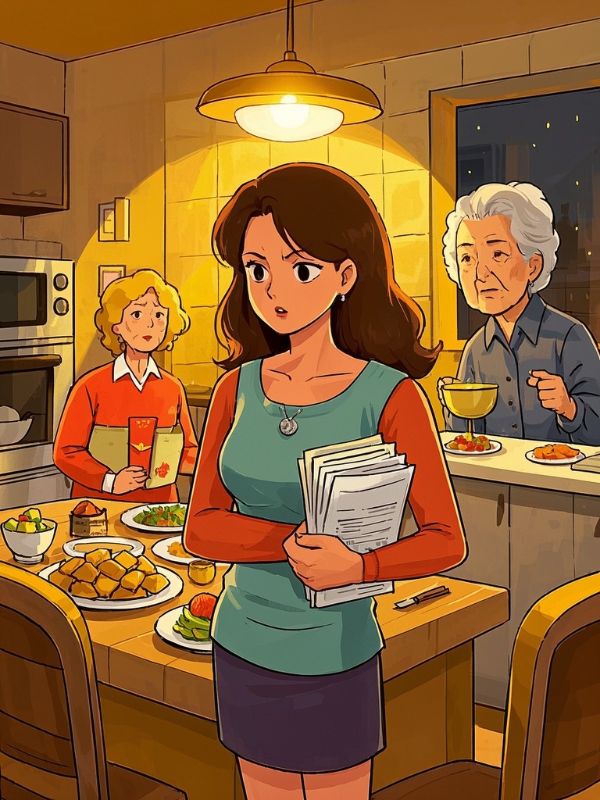

除夕夜,婆婆笑著把一萬塊紅包塞進侄子手裏,卻隻給了我女兒一張五十元的零鈔。

“你是大嫂,得有長輩的樣子,別跟一個孩子計較,再說了女兒家家的也不需要這麼多錢。”

然而婆婆得意的笑聲在對上我冰冷的眼神時戛然而止。

我嫁進蘇家七年,承包了全家八口人的三餐,甚至公公做手術的三十萬也是我沒日沒夜加班掙的。

可在他們眼裏,我的女兒隻配拿五十塊壓歲錢。

婆婆似乎覺得權威受到了挑釁,自顧自道:

“對了顧清,你那個年終獎好像還不少,過完年記得把你那年終獎拿出來給你弟妹買車......”

我笑了。

從大衣兜裏拿出一張折疊整齊的複印件,輕輕推到她麵前。

那是這七年來,我為蘇家墊付的所有賬單彙總。

結賬日期,定在今天。

“顧清,大過年的,你弄這些破紙惡心誰呢?你的錢不就是我們的錢嗎?有必要分得這麼清楚嗎?”

婆婆隻是看了幾眼,便撕碎了扔到垃圾桶,隨後破口大罵。

弟妹楊敏正啃著我花三千塊買的帝王蟹腿,嘴邊全是油漬。

她嗤笑一聲:“嫂子,你是不是更年期提前了?不就是給浩浩一萬塊紅包嗎?他是蘇家的長孫,以後是要傳宗接代的,你家那賠錢貨能比嗎?”

我女兒念念緊緊攥著那張皺巴巴的五十元,紅著眼眶躲在我身後。

她今年六歲,正是敏感的年紀。

剛才浩浩當著全家人的麵,把那一萬塊紅票子甩得嘩嘩響,還衝念念做了個鬼臉:“略略略,我是寶貝,你是垃圾。”

全家人哄堂大笑。

我也跟著笑了。

隻是笑意沒達眼底。

老公蘇頌坐在主位,手裏端著我托人買的茅台,臉上掛著不耐煩。

“行了顧清,媽不就偏心點浩浩嗎?多大點事。”

他夾了一塊紅燒肉放進嘴裏,含糊不清地指責我:“趕緊去廚房把那鍋雞湯端上來,大家都等著喝呢。”

我沒動。

視線掃過這一大桌子菜。

澳洲龍蝦、東星斑、佛跳牆、極品鮑魚。

光這一頓年夜飯,食材成本就花了我八千多。

這還不算酒水。

這七年,蘇家逢年過節的開銷,全是我出的。

可在這個家裏,我卻是那個“隻會花錢、不懂持家”的敗家娘們。

“我不去了。”

我拉開椅子,聲音很輕,但足夠清晰。

桌上的歡聲笑語瞬間停滯。

婆婆把筷子重重往桌上一拍:“你說什麼?反了天了你!”

“我說,我不伺候了。”

我彎腰抱起念念,拿起掛在椅背上的大衣。

“顧清,你發什麼神經?”蘇頌站起來,臉上帶著酒氣熏出來的紅,“大過年的,你讓全家不痛快?”

“痛快?”

我看著這個同床共枕七年的男人。

當初結婚,他說會護我一世周全,把我捧在手心養。

結果呢?

我坐月子,婆婆說不能慣著,偏要讓我大冬天下水洗全家的衣服。

還不能用洗衣機洗,否則就是丟了傳統女人的手藝。

於是我落下病根,陰雨天關節就疼。

蘇頌隻說我矯情。

公公前幾年做心臟搭橋,三十萬手術費。

蘇頌兩手一攤:“你是兒媳婦,理應由你負責,你得想辦法。”

我刷爆了信用卡,接了五個私活,熬了三個通宵才湊齊。

換來的是什麼?

出院那天,公公拉著楊敏的手說:“還是咱小兒媳貼心,大兒媳交個費都磨磨唧唧。”

“蘇頌,”我看著他,“這頓飯,你們慢慢吃,賬單我剛才給媽了,雖然被扔了,但我手機裏有備份。”

“什麼賬單?”楊敏翻了個白眼,“嫂子,你在這個家白吃白住七年,還好意思算賬?要不是大哥養你,你能過得這麼舒服?”

我氣笑了。

這套兩百平的大平層,首付是我出的,貸款是我還的,日常花銷三餐都是我出的。

就連他們屁股底下坐的真皮沙發,也是我花兩萬塊買的。

在他們眼裏,這都是天上掉下來的?

“行。”我點點頭,“既然你們覺得是我白吃白住,那這房子,我不住了。”

我抱著念念往玄關走。

身後傳來婆婆的罵聲:“走了就別回來!什麼東西!離了我們蘇家,你連要飯都找不到門口!”

蘇頌也沒追。

他在後麵喊:“顧清,你今天要是敢走出這個門,以後跪著求我我也不會讓你進門!”

我腳步頓了頓。

沒有回頭。

推開大門,外麵的冷風灌了進來。

除夕夜的煙花在夜空中炸開。

很美,也很涼。